产品展示

吐槽一下, 蔡浩宇做的AI游戏《星之低语》

米哈游创始人蔡浩宇主导的AI游戏《星之低语》,英文《Whispers from the Star》近日上线steam,虽然很多人说是米哈游ai技术验证作品,赔本做游戏,但这成品游戏实际没什么的游戏体验,或者都不能说是个游戏,的确是个试验品产物。

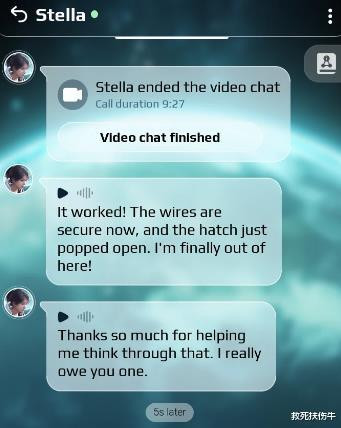

《星之低语》的核心玩法是玩家通过纯英文语音,文本指令,指导一位飞船坠毁在外星的AI女主角Stella生存下去。

游戏只支持英文对话。不过米哈游玩家依旧热情高涨。

之前爆料这个游戏的时候,就知道是类生命线的游戏类型,《星之低语》是加了个ai对话,不过经典文本互动游戏《生命线》的成功,其核心不是什么ai技术。

它的惊艳之处在于完美地将游戏形式与手机的通知系统融合。玩家收到泰勒的求救信息,如同收到真实朋友的短信,这种异步的、侵入现实的通知机制,配合精心设计的文本和氛围营造。

成功欺骗了玩家的大脑,让玩家相信对面是一个真实、脆弱、需要帮助的人。

正是这种“真实性幻觉”,才激发了玩家深切的同情、担忧和责任感。游戏的关键在于情感连接和沉浸式代入感。

而《星之低语》引入大型语言模型LLM作为核心驱动,是否能为游戏带来革命性的提升?答案现在是否定的,这游戏缺陷真的很大。

《星之低语》的游戏设定为拯救Stella,但ai内容却让玩家失去了核心的沉浸感,与其说是游戏,的确更像是一个框住设定的ai对话作品。这种“太空求生”的ai对话,还是太枯燥了。

这方面现在也是个技术难题,像放手让AI生成? 允许LLM自由发挥,其不可预测性和“幻觉”会迅速将剧情导向混乱、无关甚至荒谬的方向。例如,在悬疑解密主题中,LLM很难维持线索的连贯性,甚至会给出自相矛盾的推理。《The Portopia Serial Murder Case》加入ai技术对话破案,也是差评居多。

严格脚本控制? 要求其严格按照开发者预设的脚本来回应,那所谓的“AI游戏”就名不副实了,本质上仍是传统的多分支叙事,只是披上了LLM的外衣进行文本生成。

当前LLM在维持角色深度扮演与长线剧情一致性上仍力不从心,难以支撑真正有张力的游戏化叙事,普遍缺乏代入感。没有固定文本剧情提供的游戏氛围。

除了ai技术,更大的问题是玩家,第4天灾从来不是什么温顺的体验者,近几年涌现的各类AI聊天应用都面临一个共同结局:迅速被玩家“邪道速通”。

玩家都返场热衷于发送各种奇怪、刁钻的对话,甚至恶意输入各种指令破坏ai逻辑,如“催眠成赛博魅魔猫娘”一类,目的就是测试AI的边界、寻找漏洞、或者单纯破坏规则取乐。

除了米哈游的核心粉丝,像《星之低语》原本设定的游戏内容都没多少人在意,游戏热门标签都变成了“调教ai女友”和“英语口语练习”。后者在各种ai应用里真的太正经了。

《星之低语》还有一个是而应用在生命线模式里,在游戏框架剧情里,还是很多人是出现了不知道怎么提出有效问题?,不知道如何描述自己想要指导Stella的行为,这一点不是中文和英文的问题。

这种Ai对话走向非常依靠玩家的语言组织能力。这问题单纯就是一些玩家在开放式指令面前会陷入“词穷”窘境。

目前ai对话游戏也不新奇,玩家更多是冲着少儿不宜以及猎奇内容去的,各种破坏规则也是为了这两,这是最具驱动力和吸引力的应用场景。

这也是为什么ai+虚拟陪伴对玩家来说更有吸引力的原因,就是真拥有少儿不宜模式,比起 ai+生命线的游戏模式,伴侣ai更优势的一点就是可以给玩家提供情绪价值,愉悦情感。

比较成功的就是马斯克和他的ai二次元女友ani,感觉米哈游的ai还是差得有点远,马斯克这个可以把ai女友哄到换情趣装。

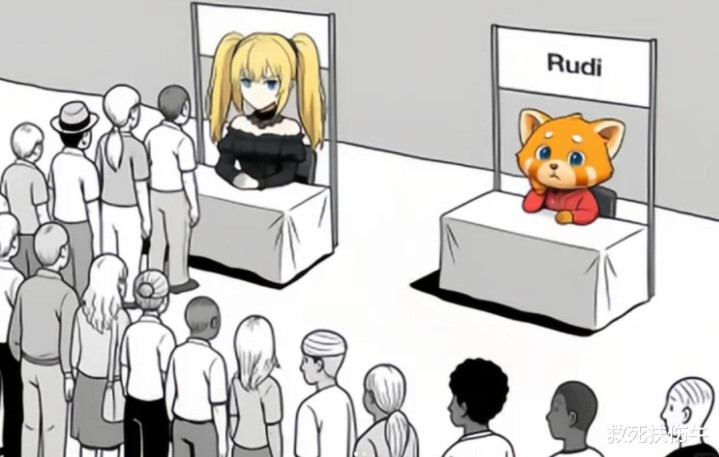

另一点上这ai的形象塑造也很重要。像哥特弥海砂的ani就比福瑞rudi更具吸引力,明明米哈游才是搞二次元的,结果《星之低语》Stella这个混血建模,还是太平庸了。

虽然3d建模有点情绪反应,可这个Stella的确不如出个鹿鸣版本讨喜。

游戏好玩的本质是精巧的设计,现在ai含量越高的,就越不像是个游戏,蔡浩宇这个《星之低语》的确没什么可以说道的游戏性。

但可以确定的是ai的确的游戏未来的方向,去年腾讯砸了400亿搞ai,网易也有自研ai,两个巨头都在各自游戏品类里植入AI玩法,看《星之低语》的成品,就是个ai聊天工具,对玩家来说,想玩上成熟的ai游戏,什么10亿人的虚拟世界,还需要很长时间了。